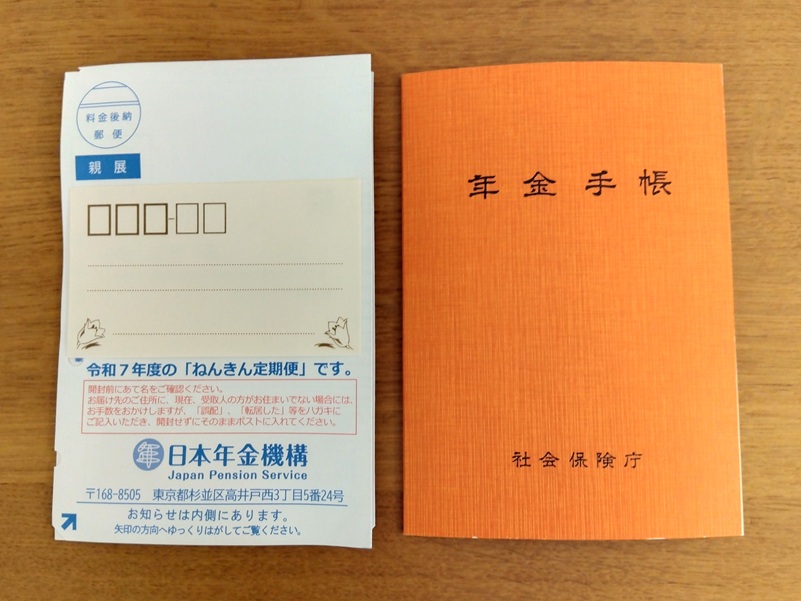

誕生月に届く「ねんきん定期便」の目的とは?制度理解を促す通知の役割

「ねんきん定期便に『会社負担が載ってない』って、どういうこと?」

そんな疑問を持ってませんか?

このブログでは、年金制度の仕組みや保険料の不公平感について、実体験を交えながらわかりやすく整理しています。

年金定期便の目的3つとは?加入状況・記録確認・将来設計の参考に

ねんきん定期便の目的は、下の3点かと思います。

- 加入期間や納付状況等を知らせることで、年金制度の理解と信頼を向上させること

- 年金の記録に誤りがないかを確認してもらう

- 年金見込額で、将来設計の参考にしてもらう

「ねんきん定期便」は、保険料納付の実績や将来の年金給付に関する情報をわかりやすい形でお知らせし、年金制度に加入していることや年金給付と保険料負担の関係を実感いただき、現役世代、特に若い世代の方に年金制度に対する理解を深めていただくことにより、国民の年金制度に対する信頼を向上させることを目的としてお送りしているものです。

日本年金機構より引用

未納期間がある場合の対応とは?年金事務所への確認が必要

納付しているのに『未納期間がある』なら、年金事務所に確認しましょう。

直近の納付に間違いがあっても、もちろん確認が必要やで。

ねんきん定期便で制度理解を深めるのは難しい?その理由を解説

この定期便で『制度の理解を深めろ』というのは、厳しすぎます。

ものすごく大雑把に説明します。

保険料の免除や猶予制度、遺族年金や障害年金などは考慮せずの、超大雑把やで

年金加入期間に「国民年金」、見込額には「基礎年金」だけが記載される理由

年金加入期間には「国民年金」、年金見込額には国民年金が消えて「基礎年金」と表示されています。

国民年金が消えました!大パニックです!

パニックすぎて、丁寧語なってるやん。

国民年金とは、20歳以上60歳未満の40年間(480カ月)について、すべての人が加入しないといけないものです。

その国民年金から支払われる一つが基礎年金で、基礎年金は「老齢基礎年金」「障害基礎年金」「遺族基礎年金」から成り立っています。

ねんきん定期便に書かれてる『基礎年金』は、『老齢基礎年金』を指してんやな。「障害年金」「遺族年金」は、必ずもらう状況になるとは、限らへんからやろうな。

年金制度の基本構造とは?国民年金と厚生年金の違いを整理

「第1号」「第3号」被保険者とは?国民年金の区分と保険料の違い

年金加入期間にある国民年金の「第1号」「第3号」って知ってますか?

知らない方が、普通な感じがします。

ブービーとパーやんが、おれへんやん。

パーマンちゃうで。「2号・4号どこ行った?」

って話じゃないねん。

なお、2号はありますが、4号はありません。

何べんもゆうけど、超大雑把な説明やで。(2025年4月現在)

| 加入 | 何号 | 該当者 |

|---|---|---|

| 国民年金 | 1号 | 自営業者 |

| 3号 | 2号の健保の扶養に入っている配偶者 | |

| 厚生年金 | 2号 | サラリーマンや公務員 |

| 何号 | 保険料 | 備考 |

|---|---|---|

| 1号 | 払う | 2025年度は月額17,510円(毎年改定) |

| 3号 | 払わない | 保険料は免除されている |

| 2号 | 払う | 給与の額に応じて変動し、給与から控除される |

1号と2号は保険料を納める必要がありますが、3号は免除されています。

1号の配偶者は、収入が0円でも1号として保険料を納めなければいけません。

同じ専業主婦(夫)でも、1号は保険料払って、3号は保険料いらん。そやのに、老齢基礎年金はおんなじように受け取れるねんて。なんか変やな。

昔は多くの人が結婚してて、『妻が専業主婦』ってパターンが多かったから、『サラリーマンから集める保険料の一部で賄おう』って考えやったんやろうけど。時代は変わったよな。

「第2号」は国民年金にも加入?厚生年金との関係を整理

2号は国民年金にも加入していますが、1号ではありません。

こんがらがって来た!とにかく、『厚生年金に入ってる人は、同時に国民年金にも入ってる』ってことやな。

厚生年金保険料の不公平とは?制度の仕組みと疑問点を検証

おさらいです。

国民年金は、20歳以上60歳未満の40年間(480カ月)について、すべての人が加入しないといけないものです。

厚生年金は、20歳未満でも60歳以上でも、労働条件や年齢他によっては加入しなければなりません。

厚生年金保険料は公平なのか?年齢による加入条件の違い

ややこしすぎへん?ほんまに理解を深めてほしいと思ってんのかな?

厚生年金保険料は、給料の額に応じて保険料が決まります。

仮に、同じ月給で働いて厚生年金に加入している『19歳』と『20歳』がいる場合、毎月の保険料は両方とも同額になります。

20歳未満でも労働条件では加入って、さっき言ってたな。

保険料は同額ですが、『19歳』は厚生年金のみの加入。

『20歳』は国民年金と厚生年金の両方に加入となります。

この保険料は、将来受け取る年金にどう反映されると思いますか?

え?考えなあかんブログやったん?!

国民年金としては、『20歳』は加入しているので受け取れますが、『19歳』は未加入であるため受け取れません。

厚生年金としては、『19歳』も『20歳』も同額を受け取れます。

同額?『19歳』の受け取れる厚生年金は、『20歳』より多くても、罰あたらん思うけどな。

20歳未満とか60歳以上の厚生年金加入者は、損してるように感じるな。

会社負担の保険料が記載されない理由とは?定期便の情報不足

日本年金機構のサイトには、『年金給付と保険料負担の関係を実感いただき』とあります。

そのくせ、『これまでの保険料納付額(累計額)』に、デカデカ記載している金額には、会社が負担している金額が含まれていないのです。

実際には、『厚生年金保険料(被保険者負担額)』と同額を、会社が負担しているのです。

去年は会社負担について何の記載もなかったけど、今年は文章として載せてたわ。

会社も同額を払ってるってこと、バレたくないんか?

「給付と負担の関係を実感いただき」との矛盾点とは?記載内容の不一致

日本年金機構の引用サイトには、『年金給付と保険料負担の関係を実感いただき』とありますが、どうも信じられません。

2025年4月に来たねんきん定期便には、小さな字で、『このほか、事業主も同額を負担しています。』と記載されていますが、2024年4月までは、その記載すらありませんでした。

散々、「事業主負担分が載ってないのはおかしい」と世間に騒がれた結果、小さい文字てなんやねん。

会社負担の保険料が年金額にどう影響する?将来給付との関係を考察

50歳未満の方の定期便には、これまでの加入期間に応じた保険料納付額と年金額が記載されています。

仮に、『納付額900万円、年金額120万円』と記載されていたとします。

これだけを見ると、こう思いませんか?

900万÷120万=7.5年か。65歳からもらっても73歳か。うん、いけるな。

しかし、本当は会社も同額を払っているため、納付額は1,800万円なのです。

1,800万÷120万=15年。それやったら80歳か。いけるよな?

元を取る年数が2倍もちがう結果になるのに、何が、『給付と負担を実感いただき』じゃい!

50歳以上の方の定期便は、『これまでの納付額』と『今の加入条件が60歳まで継続するとしての年金額』が記載されています。

今の加入条件を60歳まで継続して年金額を記載するのなら、保険料納付額も、『実績額+60歳まで継続して払う保険料』で出さなわからへんやん。

なお悪い!

今後、以下2点。ぜひ改善してほしいと思います。

- 納付額に、会社負担分の金額も記載してほしい

- 50歳以上の通知には、今の加入条件が60歳まで継続する場合に、納付するであろうう金額も記載してほしい

情報を正しく伝えんと、間違った実感になる思うねんけどな。

できるだけ単純に書いて欲しいよな。

皆さんは、どう思いますか?

本日も、最後までお読みいただき、ありがとうございました。

にほんブログ村ランキングに参加してます。

コメント