給付制限を解除する条件・手続き・必要書類まとめ

教育訓練で給付制限が解除される理由と制度の概要

2025年4月から、リスキリングのための特定の教育訓練を受けることで、失業保険の給付制限が解除されるようになりました。

かいつまんで言うと、通常であれば依願退職者はハローワークで求職の申し込みをし、7日間の待期期間と1カ月の給付制限期間を経てから、失業保険を受け取ることになります。

しかし、特定の勉強をすることで給付制限が解除され、7日間の待期期間が終わった後、すぐに失業保険を受け取れるようになります。

新NISAに次ぐ神制度やな

給付制限解除に使える訓練は3種類

給付制限が解除となる訓練は、公共職業訓練・求職者支援訓練・教育訓練給付金制度の3つがあります。

でも、「受けられる訓練は1つだけ」って言われたわ。

訓練についてもっと詳しく知りたい方は、下の記事で紹介していますので、どうぞご覧ください。

ごましおは、次の仕事をじっくり考えて選びたいため、慌てて就職するつもりはありません。

仕事を探しながら、ボケ防止として自分のためになる勉強をするのも良いなと考えているくらいです。

そうなると、頼りになるのは失業保険です。

1カ月の給付制限期間が無くなると、貯蓄から1カ月分の生活費を取り崩す必要もなくなりますから、給付制限が無くなる教育訓練は願ったり叶ったりな制度です。

はじめまして、失業保険さん♪すぐ会いに行くよ♪

公共職業訓練と求職者支援訓練は、専門学校に通うイメージです。

ハローワークで説明を聞いていると、とてもハードなうえ、ごましおが興味のあるweb分野は選考倍率が高く、受かったところで、その分野で仕事につながってる人は、ほとんどいないようです。

仕事につながらんときは、私生活でも役立つやつがええな。

ただでは起きたくないもんな。これはナシやな。

残るは、教育訓練給付金の出るものです。

こちらは通信教育でも取り扱っていて、対象講座も色々あり、自分のペースで取り組めるところが魅力です。

通信教育ならユーキャンやな。コレや、コレしかない!

コロナの自粛期間で暇つぶしに受けた、「整理収納アドバイザー」のテキストは、分かりやすくて良かったもんな。

整理収納に興味がある方は、「コンパクト生活への1歩目~6歩目」をお勧めします。

部屋が片付き、綺麗が持続し、ムダ遣いが減る整理収納について、知らないと損です。ぜひ、ご覧ください。

ユーキャンの教育訓練給付(一般教育訓練)対象講座一覧【2025年5月時点】

教育訓練給付金の対象講座は29種類あります。

- 医療事務

- 登録販売者

- 調剤薬局事務

- 簿記(2級)

- ファイナンシャルプランナー

- 行政書士

- ケアマネージャー

- 社会福祉士

- 保育士

- 介護福祉士

- 福祉住環境コーディネーター(2・3級)

- 調理師

- インテリアコーディネーター

- ITパスポート

- メンタルヘルス・マネジメント検定試験(2種)

- 宅地建物取引士

- 社会保険労務士

- 気象予報士

- 衛生管理者(第一種・第二種)

- 危険物取扱者<乙種4類・丙種>

- 旅行業務取扱管理者(総合、国内、総合・科目免除)

- 建設業経理士(2級)

- マンション管理士・管理業務主任者

- 食生活アドバイザー(2級・3級)

- 介護事務

- 電気工事士(二種)

- 電験三種

- ボイラー技士(二級)

- 通関士

教育訓練給付金で選ぶ3講座|インテリア・調理・食生活アドバイザーの比較と選び方

29種類の中で気になるのは、生活に役立つ下の3講座でした。

- インテリアコーディネーター

- 調理師

- 食生活アドバイザー(2級・3級)

インテリアコーディネーター講座の学習期間と費用

- 標準学習期間:8カ月

- 通常一括払い:59,000円→春のキャンペーンで54,000円

- 教育訓練給付金:54,000×20%=10,800円

- 実質自己負担額:54,000-10,800=43,200円

失業保険が約5カ月しかでーへんのに、8カ月は厳しない?ゆとりをもったペースでやりたいよな。

オシャレじゃなくても、機能的やったらええ派やしな。

調理師講座の学習期間と費用

- 標準学習期間:6カ月

- 通常一括払い:54,000円→春のキャンペーンで49,000円

- 教育訓練給付金:49,000×20%=9,800円

- 実質自己負担額:49,000-9,800=39,200円

これも、失業保険のでる期間より長いこと勉強せなアカンやん

学習期間が5カ月やったら、選んだかもな

食生活アドバイザー(2級・3級)講座の学習期間・費用・メリット

- 標準学習期間:4カ月

- 通常一括払い:44,000円→春のキャンペーンで39,000円

- 教育訓練給付金:39,000×20%=7,800円

- 実質自己負担額:39,000-7,800=31,200円

失業保険受給中に終わるやん!しかも約3万と安い!

仕事につながらんでも、生きていく上であったらええ知識やし、コレしかない!

食生活アドバイザーを選んだ理由と他講座との比較

選んだ講座は、食生活アドバイザー(2級・3級)です。

教育訓練を考えたキッカケは、1カ月分の生活費を貯蓄から取り崩したくないですから、教育訓練の自己負担額は低ければ低いほど歓迎です。

仮に、月の生活費が20万円だとします。

でた!すぐ試算するやつ!

教育訓練を受けなければ、20万円の貯蓄の取り崩しが確定します。

しかし、仮に失業保険が月額15万円出たとしたなら、失業保険15万円-訓練代約3万円ー生活費20万円=▲8万円の取り崩しで済みます。

12万、浮いたな!

相変わらず、みみちいねぇ!

みみちい事を否定はしません。

なに開き直ってんねん!

食に関しての知識には全く自信がない、ということに自信があります。

ややこしい言い方すんなよ!

それでも、食が健康に与える影響は大きいということくらいは知っています。

健康であれば、将来の医療費も少なく済むでしょうから、この選択は間違っていないと信じ、ハリキッて勉強するつもりです。

将来の予測医療費について、もっと詳しく知りたい方は、下の記事で紹介していますので、じっくりとご覧ください。

教育訓練給付金の申請条件・注意点・落とし穴

ユーキャンで、「教育訓練給付金(一般教育訓練)」を受けるためのポイントです。

- 教材が届いた後2週間以内に、専用の封筒で身分を証明する書類をユーキャンへ提出し、受講中にユーキャンによる本人確認を受けていること

- 原則として、標準学習期間内に添削課題をすべて提出し、修了課題の得点が基準点以上であること※受講期限ではなく、標準学習期間内であることに注意

この2点をクリアして給付金がでます。

2025年8月20日追記

「ユーキャンによる本人確認」は、要注意!勉強ペースがはやくて、本人確認の前に、勉強が修了してしまったら、自分からユーキャンに電話して本人確認してもらってな!ごましおは、標準学習期間4カ月のところ2カ月で修了して、ユーキャンに電話したら、「3カ月経つ頃にネットで確認します」って言われた。でも、教育訓練給付金は、勉強が終わって1カ月以内に申請しな、もらわれへんから!ユーキャンは、そのことを知らんのかも?

しかし、給付金は講座を修了した時点までに、実際に支払った額を対象に、その20%(最大10万円)が支給されます。

分割払いの利用者は、受講修了前に所定の支払額を前倒しして、全額の支払いが済んでいれば、学費全体の20%(最大10万円)が支給されます。

また、受講修了時点での支払額が20,005円以上でないと、給付金の支給最低額の4,000円を超えないため、給付を受けることはできません。

さらに、キャッシュレス決済時にポイントを利用して支払うと、ポイント分に相当する額は、申請する教育訓練経費の対象外となります。

ややこしいな。最大の給付金が欲しいんやったら、修了までに支払い方法を考えて払わなアカンでって話やな?

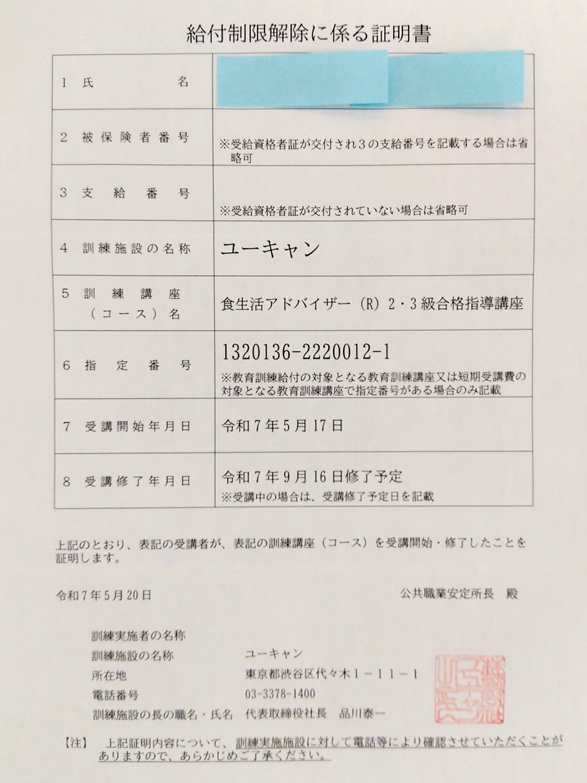

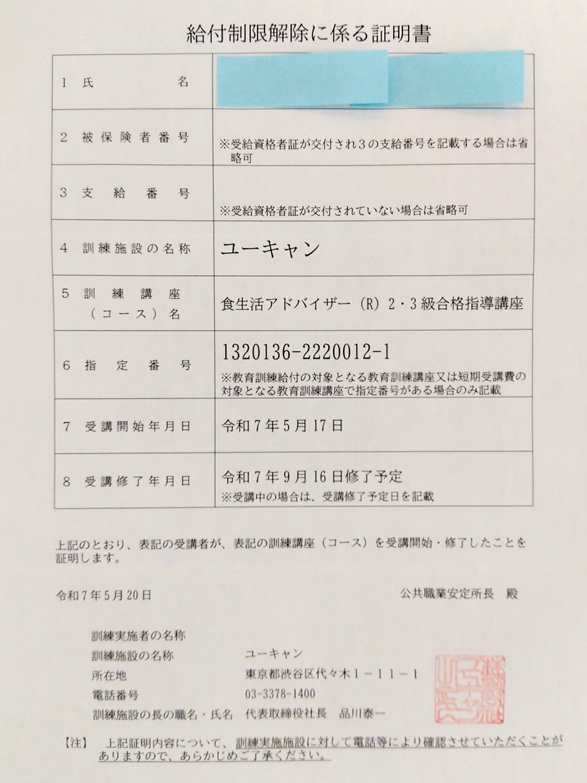

給付制限解除に必要な証明書の取得方法と提出手順

- ハローワークからもらってきた「給付制限解除に係る証明書」の用紙を、ユーキャンへ提出して証明を依頼

- ハローワークへ離職票を持っていくときに、併せて「給付制限解除に係る証明書」を提出する

ってことは、ユーキャンに身分証明書を送付するときに、この証明書の1~8を記載して同封すればええんやろな?ちがう?

ユーキャンに電話したら、「フォーマットはユーキャンで持ってるから、給付制限解除に係る証明書は送付してこなくていい」って言われたわ。教材が到着後に電話したら、郵送してくれるって。って、その前に画像ボケ過ぎじゃない?

【2025年5月23日追記】

証明書の依頼を、2025年5月19日に電話でユーキャンへしたところ、5月23日に届きました。1週間~10日程度かかると聞いてたのですが、早いです。さすがユーキャンです。

【2025年8月27日追記】

離職票をハローワークへ提出するとき、『給付制限解除に係る証明書』を一緒に提出したことで、無事、給付制限期間は解除され、7日間の待期期間後から失業保険は出るようになりました。やったー!

ユーキャンのテキストは、分かりやすくてお勧めです。

退職後の社会保険手続き|健康保険・年金の加入方法と注意点

退職後の健康保険|任意継続と国民健康保険の選び方

退職日が決まったら、失業保険だけでなく、健康保険や年金も忘れずに手続きしましょう。

特に健康保険は、未加入のままだと医療費が全額自己負担になるなど、思わぬリスクがあります。

「任意継続」「国民健康保険」「親族の扶養」など、退職後の選択肢は複数ありますが、どれを選べばいいのか迷う方も多いはずです。

こちらの記事では、それぞれの制度の違いや保険料の比較方法、選び方のステップを具体的に解説しています。

安心して医療を受けるためにも、ぜひご覧ください。

社会保険の切り替え手続き|未加入リスクと対策

退職後は、健康保険・介護保険・年金・雇用保険など、社会保険の切り替え手続きが必要になります。

会社員時代は、すべて会社がやってくれていたため、退職後に「何をすればいいのか分からない」という方も多いはず。

しかし、手続きを怠ると、医療費が10割負担になったり、年金の未納で将来の受給額が減ったり、失業保険がもらえなかったりと、思わぬリスクが発生します。

この記事では、退職後に必要な社会保険の切り替え手続きと、未加入によるリスク、そしてその対策をわかりやすく解説しています。

「知らなかった」では済まされない社会保険の落とし穴、ぜひ今のうちにチェックしておきましょう。

本日も、最後までお読みいただき、ありがとうございました。

にほんブログ村ランキングに参加してます。

コメント