災害時に必要な水の量とは?|飲料水とトイレ用水の備蓄の違い

阪神・淡路大震災を経験した人から、「とにかく水」と聞いたことがあります。

生きるための飲料水は、もちろん必要ですが、トイレでも水は必要です。

停電時に、バケツに水を汲んでトイレを流すとしたら、1回につき6~8リットルも必要だそうです。

飲料水は、1日につき一人あたり3リットルが目安だというのに、トイレは1回につき倍以上も使うんです。

健康な人は、1日に4~8回はトイレにいくんやて。

8回行ったら、1日に6リットル×8回=48リットル?そんな置き場所ないって!

防災用トイレの備蓄期間はどれくらい?|最低3日〜1週間以上が目安

最低3日間の備蓄|行政支援が届くまでの自力対応

災害発生時の最初の3日間、行政は救助・救命を最優先します。

助けがいらない人は、救助・救命がスムーズに行えるように、その3日間について自力で乗り越えるための備蓄が推奨されています。

情けは人の為ならず。

巡り巡って、自分に返ってくるで。

可能であれば1週間以上の備蓄|大規模災害時のライフライン対策

大規模災害時には、ライフラインの復旧に1週間以上かかったり、行政の支援も遅れる可能性が高いため、できれば一週間以上の備蓄が望ましいとされています。

南海トラフ地震は、今後30年以内に80%程度の確率でおきるっていうよな。

怯えすぎてもアレやけど、無理のない範囲で備えていこな。

トイレ用の水を常に備蓄しておくのは難しそうですから、凝固剤で固めて可燃ゴミで捨てられる防災用トイレを備えておくことをお勧めします。

災害時にトイレが使えない理由とは?|断水・停電による機能停止

大型台風のような場合、お風呂に水をためて備えておくこともできます。

しかし、災害はいつ起こるかわかりません。

1日分でも置き場所に困るのに、3日分も常に備蓄しておくのは難しいので、水の要らないトイレが適していると思います。

増圧ポンプを使って、水を上層階へ届けてるマンションは、停電で増圧ポンプが動かんくなって、断水するとも聞くよな。

そういえば、3階に住んでて、半日以上停電したことあったけど、普通に水は使えたな。うちのマンションは、水道直結の増圧ポンプ使ってるけど、4階以上に住んでる人、大丈夫やったんかな?

水不要で使える防災用トイレとは?|可燃ごみで捨てられるタイプがおすすめ

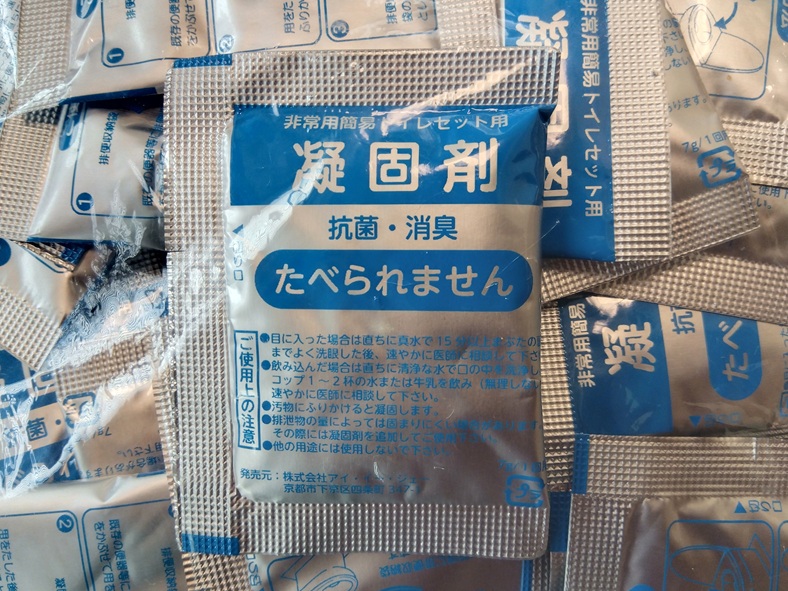

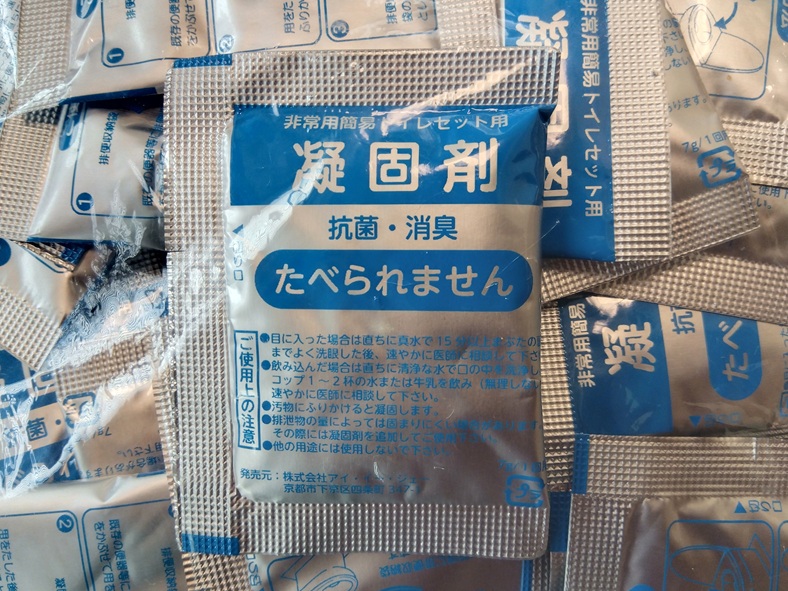

ごましおは、凝固剤で固めて捨てる防災用トイレを備えています。

左側が組み立て便器で、右側が凝固剤セットです。

凝固剤セットの特徴|長期保存・消臭・簡単処理が可能

凝固剤セットの中には、ビニール袋と凝固剤が40回分入っています。

特徴は、次のとおりです。

- 約15年保存可能な抗菌性凝固剤と排便収納袋が40セット

- 可燃ごみで破棄OK(水がいらない)

- 素早く固めて臭いも閉じ込める

凝固剤の保存は、約15年とあります。

ごましおの凝固剤の製造は、2016年2月なため、2031年には新たな凝固剤を買う必要があります。

2031年に新しく凝固剤買っても、とりあえず古いのは捨てんとおいとこっと。そんで、使ってアカンかったら、そんとき捨てよっと。

誰か食べたんやろうな。ひらがなで書いてるから、ターゲットは小1以下か?

ひらがな読まれへんくらい小っちゃい子の方が、何でも口に入れるけどな。手の届かんところに置くように、大人が気をつけなあかんな。

組み立て便器の使い方|コンパクトで設置も簡単

組み立て便器は、簡単に組み立てられました。

大きさは、右の500mlの水から想像してみてください。小さめです。

組み立てられたら、付属のビニール袋をセットして、思う存分スッキリしてください。

このウサギの表情からすると、終わったあとやな。

「ひと仕事終えた!」って声が、聞こえてきそうやもんな。

災害時でもふっくら白飯を食べたい!|HARIOガラス釜で備える防災炊飯術

『非常時こそ、あったかい白飯が食べたい』

そんな願いを叶えるのが、HARIOのガラス釜を使った防災炊飯術です。

無洗米・株主優待の水・カセットコンロを組み合わせれば、ライフラインが止まっても、ふっくらご飯が炊けます。

実体験をもとにした、無駄なく実践的な備え方を紹介していますので、ぜひご覧ください。

有効期限の確認方法|防災の日にチェックする習慣づけ

長期保存は便利ですが、買い替えを忘れてしまいそうですから、毎年9月1日の、『防災の日』に、防災グッズの期限切れや動作確認をするように決めてしまうと良さそうです。

防災の日なら報道も多く、忘れていても思い出せそうでしょ?

『防災の日』は、関東大震災を教訓に災害への備えを促す目的で出来たんやって。

いざという時に使われへんと困るからな。もう9月1日は、防災グッズチェックの日って習慣づけよか。

この防災グッズを使わないまま逝けるのが一番ですが、備えておけば安心です。

みなさんも、防災グッズの見直しを一緒に頑張りましょう。

本日も、最後までお読みいただき、ありがとうございました。

にほんブログ村ランキングに参加してます。

コメント